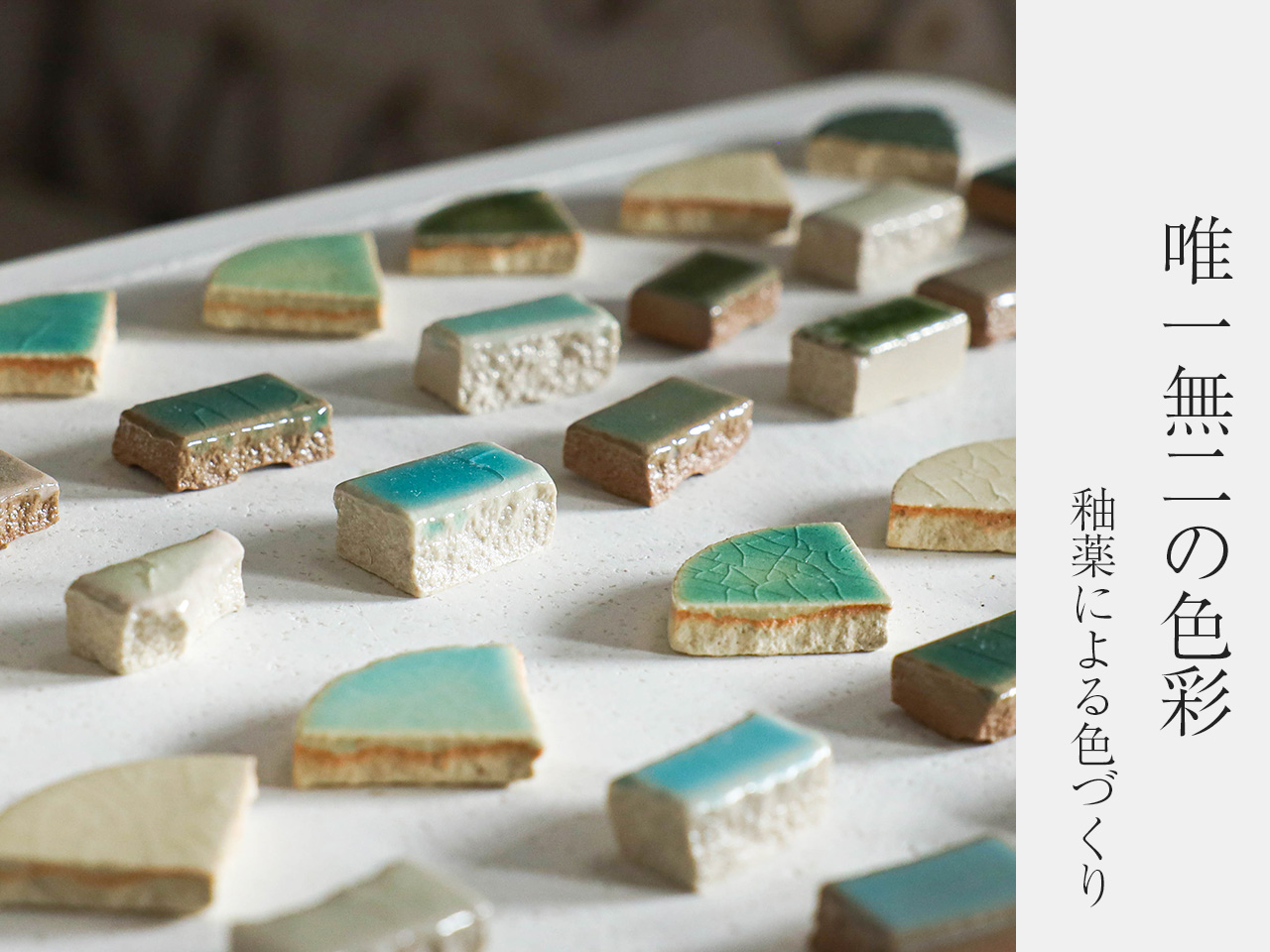

釉薬による色づくり

絵具や色鉛筆、デジタルといった私たちの日常にある色彩は、手にした瞬間に目で確かめられるものです。

しかし、タイルや陶器に使われる「釉薬」の色は、窯での焼成を経てはじめて姿を現します。今回は、釉薬の仕組みと、美しい色彩の魅力をご紹介します。

釉薬の色づくり

釉薬は絵の具のような液体ではなく、ガラスの粉です。そのため、基本的に「赤と青を混ぜて紫にする」といった色の調合はできません。 もし異なる色の釉薬を混ぜても、粉同士がただ並ぶだけで、焼成しても、それぞれの色が独立して出るだけです。

普段は行わない「釉薬の混色」を試した結果、以下のような色が出ました。- ・赤色を想定して塗った部分 → 白っぽく濁り、ピンクに近い色合いに

- ・黄色と混ざった部分 → 白みがかったオレンジ色にならず、鮮やかに発色

- ・青色と混ざった部分 → 白みがかった水色

この色が赤なのかピンクなのか、どちらと見ても一般的な絵の具の混ざり方とは異なります。ピンクと考えるなら、黄色と混ざった部分がオレンジになるのは不自然ですし、赤と考えるなら、青色と混ざった部分が白みがかった水色になるのは、絵の具では起こり得ない現象です。

釉薬の色は、金属粉末の化学反応で決まります。 例えば、同じ銅の粉末でも、条件によってさまざまな色に発色します。

- 例)

- ・酸化焼成 → 緑色

- ・還元焼成 → 赤、ピンク、紫 など

リサイクル原料を使用した釉薬

ecorevoでは、リサイクルタイルの研究に加え、廃ガラスや廃粘土を使った釉薬の研究も行っています。リサイクル原料は、一般的な原料と比べて成分が一定ではないため、色の不確定さがさらに大きくなります。そのため、発色をコントロールするのは一層難しくなります。

その不確定さゆえに思いがけない美しい色や質感が生まれることがあります。釉薬はまさに「偶然の芸術」。制御できない要素があるからこそ、新しい色や表現の可能性が広がるのです。

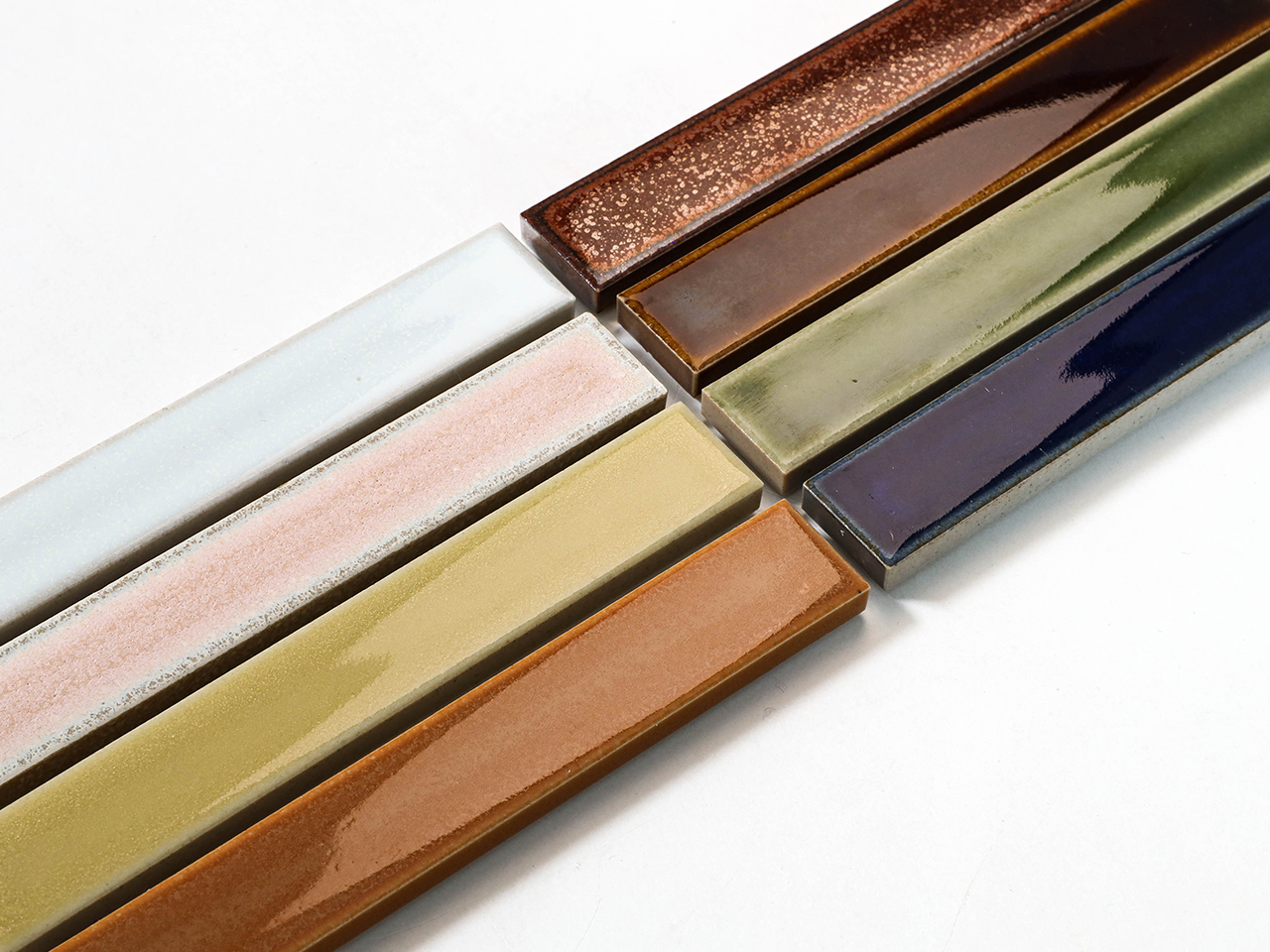

そんなスラグ釉薬の魅力を体感いただけるタイルが「モルテノヴァ」です。 都市ゴミ由来のリサイクル原料「溶融スラグ」を使用したスラグ釉薬を採用しており、ブライト釉・マット釉・窯変釉・結晶釉の釉薬による全55色の豊富なラインナップをそろえています。それぞれの釉薬が持つ独特の色彩や質感を楽しむことができ、釉薬の多様な表情が空間を彩ります。

さらに、8種類の形状を展開しており、形ごとに細かな陰影や色の強弱などもお楽しみいただけます。 豊富な色と形状のバリエーションで、さまざまなシチュエーションやインテリアなどに合わせてお使いいただけるのが、モルテノヴァの魅力です。

まとめ

釉薬の色は、化学反応や焼成条件に左右され、窯を開けて初めて結果が分かります。偶然性が焼き物にしかない唯一無二の美しさを生み出し、タイルの魅力を引き立てています。 モルテノヴァを通して、その偶発的な美しさをぜひ暮らしの中で体感してみてください。

ecorevoでは、無償でサンプルをお送りしております。ぜひ一度お手に取って、リサイクルタイルの質感や色合いをお確かめください。サンプルをご希望の方は、コンタクトフォームよりお問い合わせください。

※一部の製品については、色見本のみ無償とさせていただいております。あらかじめご了承ください。